2025-03-15

分享到

2023年12月15日,我国在文昌航天发射场成功将遥感四十一号卫星送入太空。这一动作标志着遥感技术的又一次飞跃,意味着我们能够更加精准地观察和了解地球的变化。遥感卫星,如同天空中永不疲倦的“千里眼”,它们通过对地球表面的持续监测,为科学研究、环境保护、城市管理等提供了重要的数据支持。

遥感卫星,简单而言,是通过探测和拍摄地球表面,收集信息的人造卫星。这些卫星通常运行在距离地面200-36000千米的高空。根据轨道高度的不同,可分为低轨、中轨和高轨卫星。其中,低轨卫星是最为常见的,其轨道高度在200-2000千米之间,能够提供更高分辨率的成像,成像频度也更高。中国的卫星家族庞大,不仅有北斗导航卫星,还有资源系列和高分系列卫星,极大丰富了我们获取地球信息的方式。

遥感卫星的工作原理可谓精妙。在阳光明媚的白天,卫星利用其搭载的传感器捕捉地球表面物体反射的光能,记录下城市的繁华、森林的绿意和河流的蜿蜒。通过特殊算法,这些光能被转换成数字信息,再通过无线信号传输回地面,形成可以人眼观察的图像。当夜幕降临,卫星则开启“星光守护”模式,依赖热红外传感器和微波雷达继续进行监测。热红外传感器能够捕捉地面物体发出的热量,清晰描绘城市的灯光、工业热源,甚至火山活动。而微波雷达则如同无声的侦探,能够穿透云层,绘制出地表的三维图像,确保数据的完整性与可靠性。

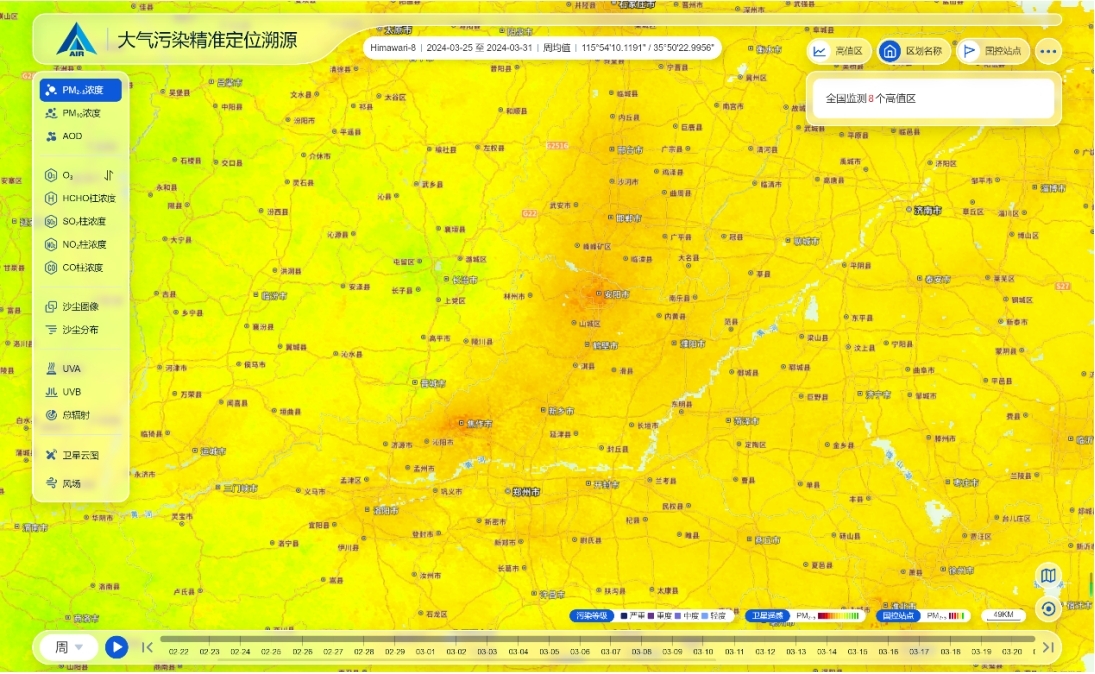

遥感卫星的应用几乎涵盖了所有与地球科学相关的领域。在环境保护方面,它们能有效监测森林覆盖变化、湿地萎缩和冰川融化,为制定保护措施提供支持;在农业上,通过分析农作物生长周期内的光谱特征,卫星能够评估作物健康、预测产量并预警病虫害;在自然灾害管理上,遥感卫星能够在短时间内迅速掌握灾后现场的详细情况,辅助救援工作。

除此之外,遥感卫星在城市扩展监控、交通流量管理、资源勘探等多个领域也发挥着重要作用。随着技术的不断进步,遥感卫星不仅帮助我们全方位观察地球,更为人类应对气候变化、自然灾害带来了新的解决方案。

随着机器学习和人工智能技术的发展,遥感卫星的数据处理能力和应用深度得到了显著提升。利用深度学习算法,遥感卫星捕捉到的数据可以更快地进行图像识别和分类。例如,科学家能通过AI算法迅速分辨受灾区域与安全区域,帮助决策者及时采取行动。此外,多模态AI技术的引入,使得不同来源的数据得以结合,形成更为全面和精确的环境评估。

尽管遥感卫星的应用前景广阔,但其发展也面临诸多挑战。如何确保数据的高精度与高频次,如何防范技术应用过程中的安全性与隐私问题,将是未来需要研究的重点。同时,随着国防与商业需求的不断增加,各国相继加入遥感卫星的竞争,国际合作与资源共享的重要性愈发凸显。

在这场宇宙探测与环境监护的科技角逐中,遥感卫星不仅是科学研究的工具,也是人类相互理解的重要桥梁。拥抱技术进步,让我们共同努力更好地利用这些“千里眼”,更深刻地理解和保护我们的家园。

遥感卫星的发展不仅让我们能够一睹地球的全貌,更为我们应对多重挑战提供了科学依据。每一颗在天空中飞翔的卫星,都是探索自然、监测环境的先行者。在未来,让我们通过这些技术的辅助,更加有效地理解和应对我们共同的地球家园所面临的挑战。