2025-04-17

分享到

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

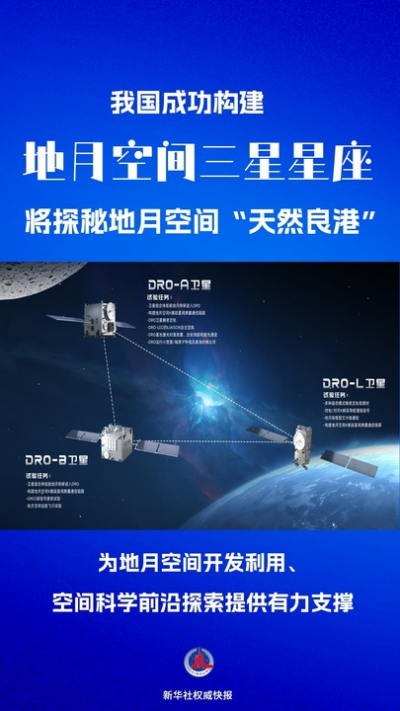

探索地月空间“天然良港”的更多奥秘,为地月空间开发利用、空间科学前沿探索提供有力支撑!

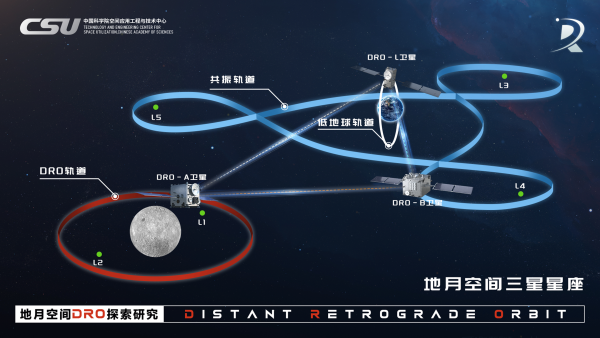

中国科学院空间应用工程与技术中心最新消息显示,我国已成功构建由三颗卫星组成的地月空间三星星座,将聚焦地月空间远距离逆行轨道(DRO)开展深入科学研究。

据介绍,地月空间是人类拓展活动空间的新空域。地月空间从地球低轨道延伸至距地球约200万公里,开发利用如此广袤的空间,人类需要在太空中找到一些“天然良港”作支撑。

地月空间DRO就是这样的“天然良港”。地月空间DRO是与月球公转方向相逆的绕月轨道,其中典型的一族DRO距离月球约7万至10万公里,距离地球约31万至45万公里,特殊的引力环境使其具备一系列独特属性。

“航天器可以在地月空间DRO稳定‘停泊’几十年甚至上百年;从这个‘天然良港’出发,航天器可以低能耗到达地月空间任何区域。”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员王文彬介绍。

“基于这些独特属性,地月空间DRO有望成为部署空间应用基础设施的新高地,在助力空间科学探索、服务支援空间飞行器、支持载人深空探测等方面可发挥重要作用。”中国科学院空间应用工程与技术中心副主任王强说。

构建地月空间三星星座,旨在深入探索地月空间DRO规律特性、试验验证相关技术,为开发利用地月空间“天然良港”提供科技支撑。

三星星座构建过程并非一帆风顺。DRO-L卫星于2024年2月3日成功进入预定轨道,此后发射的另外两颗卫星却遭遇了发射异常。

2024年3月13日,DRO-A/B双星组合体发射升空后,运载火箭一二级飞行正常,上面级飞行异常,卫星未能进入预定轨道。面对发射异常,工程团队并未放弃,而是立即展开一场太空救援。

团队实施了多次近地点轨道机动补救控制,历经123天飞行,航程近850万公里,两颗“星坚强”最终准确进入预定轨道,并顺利开展了后续的在轨测试。

2024年8月30日,三颗卫星两两之间成功构建K频段微波星间测量通信链路,地月空间三星星座成功实现在轨部署。

“对两颗卫星的太空救援,充分展示了我国在深空故障恢复和自主导航技术上的突破。”中国科学院微小卫星创新研究院正高级工程师张军说。

据介绍,三星互联组网后,已开展了多项前沿科学实验及新技术试验,推动地月空间DRO探索研究取得一系列重要进展。

“未来,我们将持续探索地月空间环境演化规律,推动地月空间和平开发利用,同时利用地月空间DRO的长期稳定性,部署更多天基科研平台,支持量子力学、原子物理等领域前沿科学问题研究。”王强说。

地月空间三星星座示意图。(中国科学院空间应用工程与技术中心供图)探索地月空间“天然良港”的更多奥秘,为地月空间开发利用、空间科学前沿探索提供有力支撑!中国科学院空间应用工程与技术中心最新消息显示,我国已成功构建由三颗卫星组成的地月空间三星星座,将聚焦地月空间远距离逆行轨道(DRO)开展深入科学研究。为什么要探索地月空间DRO?据介绍,地月空间是人类拓展活动空间的新空域。地月空间从地球低轨道延伸至距地球约200万公里,开发利用如此广袤的空间,人类需要在太空中找到一些“天然良港”作支撑。地月空间DRO就是这样的“天然良港”。地月空间DRO是与月球公转方向相逆的绕月轨道,其中典型的一族DRO距离月球约7万至10万公里,距离地球约31万至45万公里,特殊的引力环境使其具备一系列独特属性。“航天器可以在地月空间DRO稳定‘停泊’几十年甚至上百年;从这个‘天然良港’出发,航天器可以低能耗到达地月空间任何区域。”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员王文彬介绍。“基于这些独特属性,地月空间DRO有望成为部署空间应用基础设施的新高地,在助力空间科学探索、服务支援空间飞行器、支持载人深空探测等方面可发挥重要作用。”中国科学院空间应用工程与技术中心副主任王强说。构建地月空间三星星座,旨在深入探索地月空间DRO规律特性、试验验证相关技术,为开发利用地月空间“天然良港”提供科技支撑。三星星座构建过程并非一帆风顺。DRO-L卫星于2024年2月3日成功进入预定轨道,此后发射的另外两颗卫星却遭遇了发射异常。2024年3月13日,DRO-A/B双星组合体发射升空后,运载火箭一二级飞行正常,上面级飞行异常,卫星未能进入预定轨道。面对发射异常,工程团队并未放弃,而是立即展开一场太空救援。团队实施了多次近地点轨道机动补救控制,历经123天飞行,航程近850万公里,两颗“星坚强”最终准确进入预定轨道,并顺利开展了后续的在轨测试。2024年8月30日,三颗卫星两两之间成功构建K频段微波星间测量通信链路,地月空间三星星座成功实现在轨部署。“对两颗卫星的太空救援,充分展示了我国在深空故障恢复和自主导航技术上的突破。”中国科学院微小卫星创新研究院正高级工程师张军说。据介绍,三星互联组网后,已开展了多项前沿科学实验及新技术试验,推动地月空间DRO探索研究取得一系列重要进展。“未来,我们将持续探索地月空间环境演化规律,推动地月空间和平开发利用,同时利用地月空间DRO的长期稳定性,部署更多天基科研平台,支持量子力学、原子物理等领域前沿科学问题研究。”王强说。