2024-11-18

分享到

是质量在几百千克以下、具有独特的研究开发模式的新型航天器。从1957 年人类进入太空时代以来,微小卫星经历了两次大量发射的热潮,美国、欧洲、日本等国家和地区均发布了支持微小卫星发展的重要政策、战略,未来10 年预计会有数以万计的微小卫星进入近地轨道,这给全球带来了许多问题和挑战,包括空间碎片问题、对天文观测的干扰问题、对通信频率的挤占问题、对大气层的污染问题等。

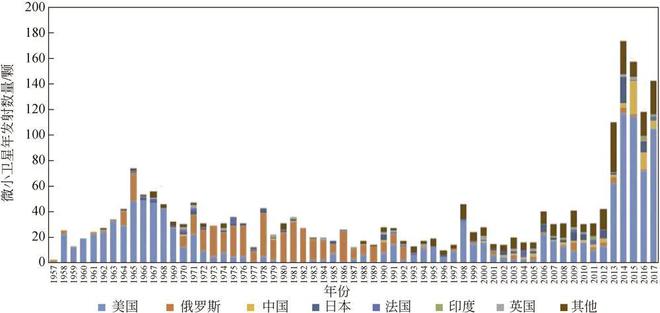

尽管微小卫星在近年来迎来了一波繁荣发展的热潮,但实际上人类在太空时代早期发射的大部分卫星都属于质量在几百千克以内的微小卫星。《国际空间科学小卫星发展路线 年的时间内世界各国发射的质量小于200 千克的卫星数量统计情况,可以看出,微小卫星的发射热潮大致可分为两个时期。

▲ 1957~2017 年各国每年发射的微小卫星(小于200 千克)数量

自苏联发射首颗人造地球卫星后,美国和苏联开始太空竞赛,发射了大量小型卫星。在此期间,人类历史上第一颗通信卫星、第一颗气象卫星、第一颗极地轨道卫星、第一颗返回式侦察卫星等相继发射,卫星的应用领域不断拓展,航天发射技术也日臻成熟。1972年,随着美国“阿波罗计划”(Apollo program)的成功结束,美苏两国转而将大量航天资源用于研制和发射大型近地轨道载人航天设施,苏联于1971 年发射了“礼炮1 号”(Салют-1)空间站,美国则从1972 年起开始研制航天飞机,并于1973 年发射“天空实验室”(Skylab)空间站。微小卫星的发射数量从此逐渐进入“稳中有降”的阶段。

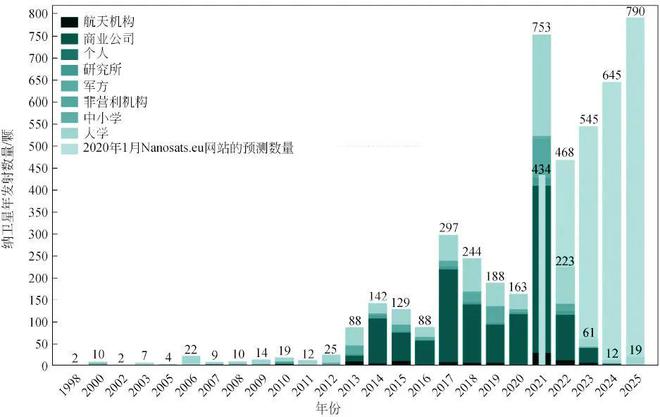

1999 年,美国加州理工大学和斯坦福大学联合制定了关于立方体卫星(按质量划分属于纳卫星)的标准,旨在帮助大学生设计、制造和测试在近地轨道运行的小型卫星(CubeSat,2021)。后来该标准应用于全球数百个组织,但在2014 年之前,大部分立方体卫星是由学术界发射的。2014 年,由企业发射的立方体卫星数量首次超过50%,从此之后,用于商业目的的微小卫星的数量占比一直超过用于学术研究的数量(Nanosats Database,2021)。

2014 年发射的大部分微小卫星来自美国行星实验室(Planet Labs)公司。该公司是由前NASA 科学家于2010 年成立的,旨在建立廉价、快捷、适用性强的遥感卫星数据获取系统。2014 年1 月、6 月和7 月,该公司先后发射了3 批名为“鸽子”(Dove)的立方体卫星,分别组成了3 个对地遥感小卫星星座,名为“鸟群-1”(Flock-1)、“鸟群-1b”(Flock-1b)和“鸟群-1c”(Flock-1c),每个星座包含28 颗“鸽子”卫星。这些“鸽子”卫星是作为次级载荷,通过“搭便车”的方式被发射到国际空间站的,然后又从国际空间站释放入轨。

2017 年,微小卫星的发射出现了一个高峰,原因是印度、俄罗斯、美国均发射了一大批微小卫星。其中,印度于2017 年2 月15 日一次性发射了104 颗卫星,是截至2021 年6月人类单次发射卫星数量最多的一次航天发射。这104 颗卫星中有88 颗是Planet Labs 公司的“鸽子”卫星(科罗廖夫,2020)。俄罗斯则在2017 年7 月14 日一次性发射了73 颗卫星,其中包括48 颗“鸽子”卫星。美国于2017 年4 月18 日发射了28 颗小卫星,它们属于欧盟“50 颗立方体卫星组成的用于开展低热层探测和再入返回研究的国际卫星网络”项目(QB50),该项目的目标是通过50 颗分布在不同轨道的小卫星,研究低层大气(90~320 千米)内主要成分和参数的时空变化(吴鹏,2017)。

2019 年后,发射微小卫星数量最多的是美国SpaceX 公司。该公司于2018 年2 月发射了2 颗“星链”原型卫星后,于2019 年5 月一次性部署了60 颗“星链”卫星,随后接连开展发射活动,截至2021 年4 月7 日,美国SpaceX 公司共发射了24 批、累计1443 颗“星链”卫星(Equalocean,2021)。

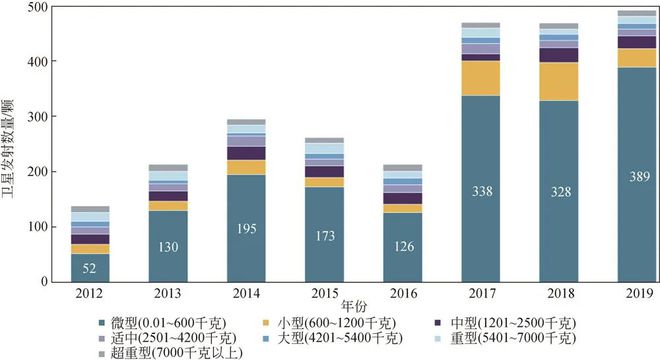

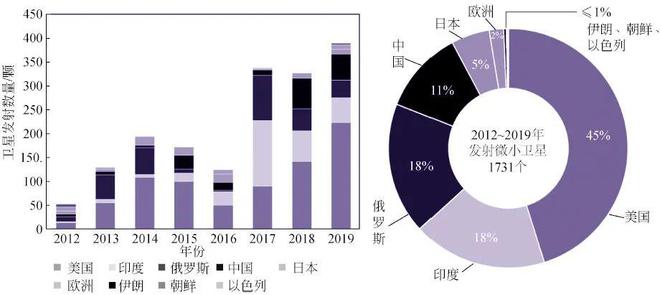

针对当前世界微小卫星的分布情况,美国布莱斯空间和技术(Bryce Space and Technology)行业资讯公司于2020 年发布报告《小卫星数量统计2020》(Bryce Space and Technology,2020),对2012~2019 年世界各国发射的全部卫星类别(包括微小卫星)进行了统计。结果显示,在统计期内,全世界有超过1700 个600 千克以下的微小卫星被发射,且其中52%属于商业小卫星。

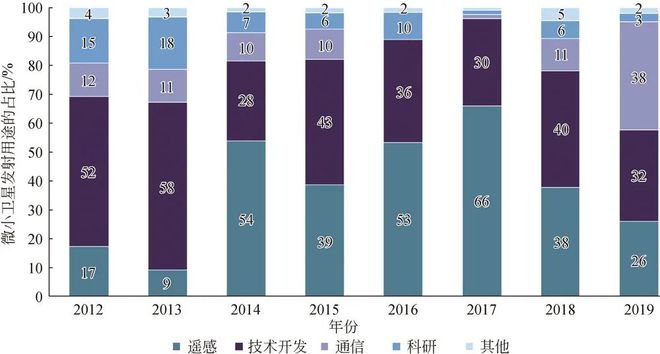

在发射微小卫星的国家中,发射数量靠前的几个国家分别为美国、印度、俄罗斯、中国、日本,其中美国发射的微小卫星数量约占全球的45%(图2-4)。而从微小卫星的用途看,“遥感”“技术开发”“通信”依次是微小卫星应用最多的领域,远远超过“科学研究”的用途(图2-5)。

2021 年4 月8 日,欧洲咨询公司(Euroconsult)发布了第7 版《小卫星市场展望》报告(Satnews,2021),预测未来10 年(2021~2030 年)全球重量500 千克以下的微小卫星发射数量将进一步增长。报告提出:21 世纪20 年代将是属于微小卫星的10 年,微小卫星组成巨型星座的时代已真正到来。根据这份报告,2021~2030 年全球预计将累计发射13 912颗微小卫星,平均每年发射1391 颗,平均每颗卫星发射质量180 千克,其中商用微小卫星数量最多,达10 865 颗。按地区排名,北美、亚洲和欧洲2021~2030 年微小卫星发射数量位列前3 名,分别为9939 颗(约占71%)、2707 颗(约占19%)和787 颗(约占6%);按应用领域排名,“通信”、“地球观测”和“科技”用微小卫星发射数量位列前3 名,分别为8497 颗(约占61%)、1812 颗(约占13%)和1688 颗(约占12%)。在将要发射的所有微小卫星中,有84%预计将成为卫星星座的一部分。

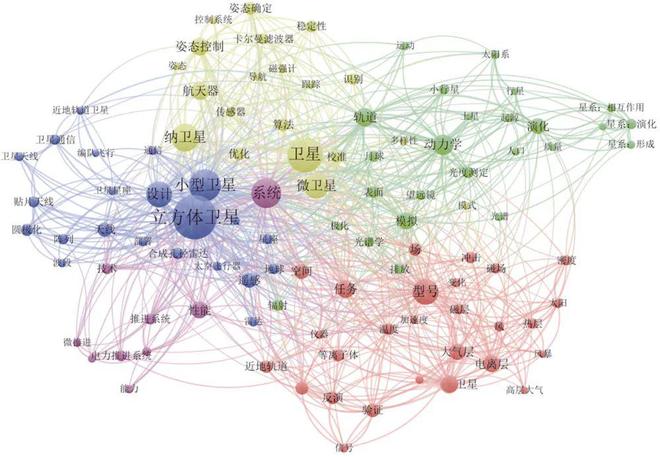

从与微小卫星研究相关的论文和专利成果看,近年来与微小卫星相关的研究成果增长迅速,美国、中国、英国、德国、意大利、日本、法国、俄罗斯等是国际微小卫星研究规模领先的国家。从关键技术看,微小卫星在组网构成合成孔径望远镜、姿态和轨道控制、数据处理和通信等方面具有区别于大型航天器的独特技术要求,也提供了新颖独特的技术能力。

我国是航天大国,面对国际微小卫星发展态势,应当抓住机遇、发挥优势、有所作为,不断推进我国航天强国建设事业,并可以通过应对共同空间问题为契机推进人类命运共同体建设。

当前,许多发展中国家和小国家都对发射本国的微小卫星具有强烈的需求。但是,世界上拥有独立发射运载火箭、实现太空运输能力的国家数量仍然很少,能够实现载人航天发射的国家更是只有中、美、俄三国。因此,无论是进入太空、利用太空还是探测深空,新兴航天国家都必须借助航天大国和强国的航天技术能力、航天器管理运行经验、航天发射和测控基础设施等,这为我国发展国际航天合作提供了机遇。我国“天问一号”火星探测器、“祝融”号火星车、“嫦娥”系列探月任务等不断取得巨大成功,在国际上展现了我国良好的航天技术能力。

我国可以学习日本等国家帮助发展中国家研制微小卫星的项目经验,通过合作研制开发微小卫星、为他国微小卫星提供发射和部署基础设施平台等,推动共建“一带一路”国家的航天事业发展。

为解决微小卫星造成的空间碎片等问题,我国可以牵头倡导制定新的国际空间行为准则和标准(如倡导新发射的卫星应当设置在其报废后自主消减空间碎片的措施等);面向空间碎片消减、载人火星探测、近地天体防御等需要全人类合作解决的问题,我国可以依托联合国等国际组织框架进行讨论,加深中国同世界各国特别是欧洲空间局成员国的互信和合作基础。

我国还应加大对相关技术手段的研发,例如,通过低成本手段使立方体卫星具有可机动性、可跟踪性、避免射频干扰、及时离轨能力等;开发能够跟踪监测和主动清除空间碎片的技术;进一步发展能够解决无线电频谱占用问题的激光通信技术;等等。

传统政府和科学界的文化对微小卫星的发展有些“格格不入”。随着大量商业公司介入微小卫星领域,在国际上形成了追求冒险、允许失败的“微小卫星文化”。新出现的许多微小卫星部件制造商以“降低成本”为目标,专注于卫星配件的大批量生产,而随着“星链”计划等巨型星座的出现,这一趋势正在加速,因为只有实现卫星平台和部件的“商品化”“平价化”,才能实现航天生产的“规模化”,进而实现航天活动的“平民化”,推动人类进入太空经济繁荣发展的新时代。美国SpaceX 公司成功研制出可重复使用的火箭,并大胆地将其应用于国际空间站补给等任务,在国际上树立了降低航天成本、推动航天技术创新发展的典范。

作为对比,传统的航天机构在卫星任务开发和管理上,对低风险和高可靠性的追求可谓达到了极致,这是因为传统的大型卫星造价昂贵、研制周期漫长,一旦出现问题将使许多人多年的心血付之东流;在载人航天领域更需要强调“零风险”。长期以来,我国航天机构一直秉承周恩来总理提出的十六字教导:严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。正是这样的文化和精神,支撑我国获得了一个又一个举世瞩目的航天成就。但是面对国际微小卫星发展的新趋势,我国应考虑在保持优良传统的同时,加强对航天任务的分类管理,提高对颠覆性创新航天任务的风险容忍程度;善于利用微小卫星“发射—学习—再发射”的开发模式测试新的技术概念,在这种开发模式下甚至可以以牺牲任务安全性为代价。

欧美一些研究机构专门从事颠覆性、高风险的研究,例如美国几个先进研究项目机构,包括美国国防部先进研究项目局(DARPA)、美国情报高级研究计划局(IARPA)、美国能源部高级能源研究计划署(ARPA-E)等,它们的领导层只优先考虑高风险的、不一定有明确定义的计划和项目,以维护该研究机构的高风险文化。英国工程和物理科学研究委员会(Engineering and Physical Sciences Research Council)也提出了名为“创意工厂”(IDEAS Factory)的框架,旨在“刺激高度创新、更容忍风险的研究活动,这些活动在正常情况下是难以想象的”。我国在微小卫星的研制方面,可以指定或成立1 个新的研究机构,专门借鉴欧美这些机构的管理框架,以更好地推动我国航天领域的颠覆性创新。

本文节选自《国际科学技术前沿报告2021》(张志强主编. 北京:科学出版社,2022.12)一书“2 微小卫星技术国际发展态势分析”,有删减修改。

本书从基础交叉前沿、空间光电、信息、材料、能源、生物、人口健康、农业、海洋、资源与生态环境等主要科技领域以及科技基础设施和数据计算平台等科技研发平台中,选择原子分子物理学与光学物理、微小卫星技术、量子传感与测量技术、冶金智能化制造关键技术、下一代电化学储能技术、脑机接口技术、基因治疗技术、生物育种技术、北极研究、可持续发展研究、光学天文望远镜以及百亿亿次计算技术等12 个科技创新前沿领域、前沿学科、热点问题或技术领域,逐一对其进行国际研究发展态势的全面系统分析,剖析这些前沿领域和热点学科或科学问题的国际总体进展状况、研究动态与发展趋势、国际竞争发展态势,并对我国开展这些相关前沿领域和热点问题研究提出对策建议,为我国这些领域的科技创新发展的科技布局、研究决策等提供重要的咨询依据,为有关科研机构开展这些科技领域的研究部署提供国际相关领域科技发展的重要参考背景。

本书中所阐述的科技前沿领域或热点问题,选题新颖,具有前瞻性,资料数据翔实,分析全面透彻,采取了科技战略情报研究人员与领域战略研究专家合作的研究模式,有关研究与发展的对策建议可操作性强,适合政府科技管理部门和科研机构的科研管理、科技战略研究和相关科技领域研究的专业人员等阅读。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

日媒爆石破茂寻求访美与特朗普会晤,特朗普团队:原则上不会在就职前与外国领导人会晤

楼市大风云!杭州楼市太燃了,均价达到2.68万,平均跌幅35~40%?

伊姐周日热推:电影《哈利波特与混血王子》;电影《戴假发的人》......

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律