2024-11-30

分享到

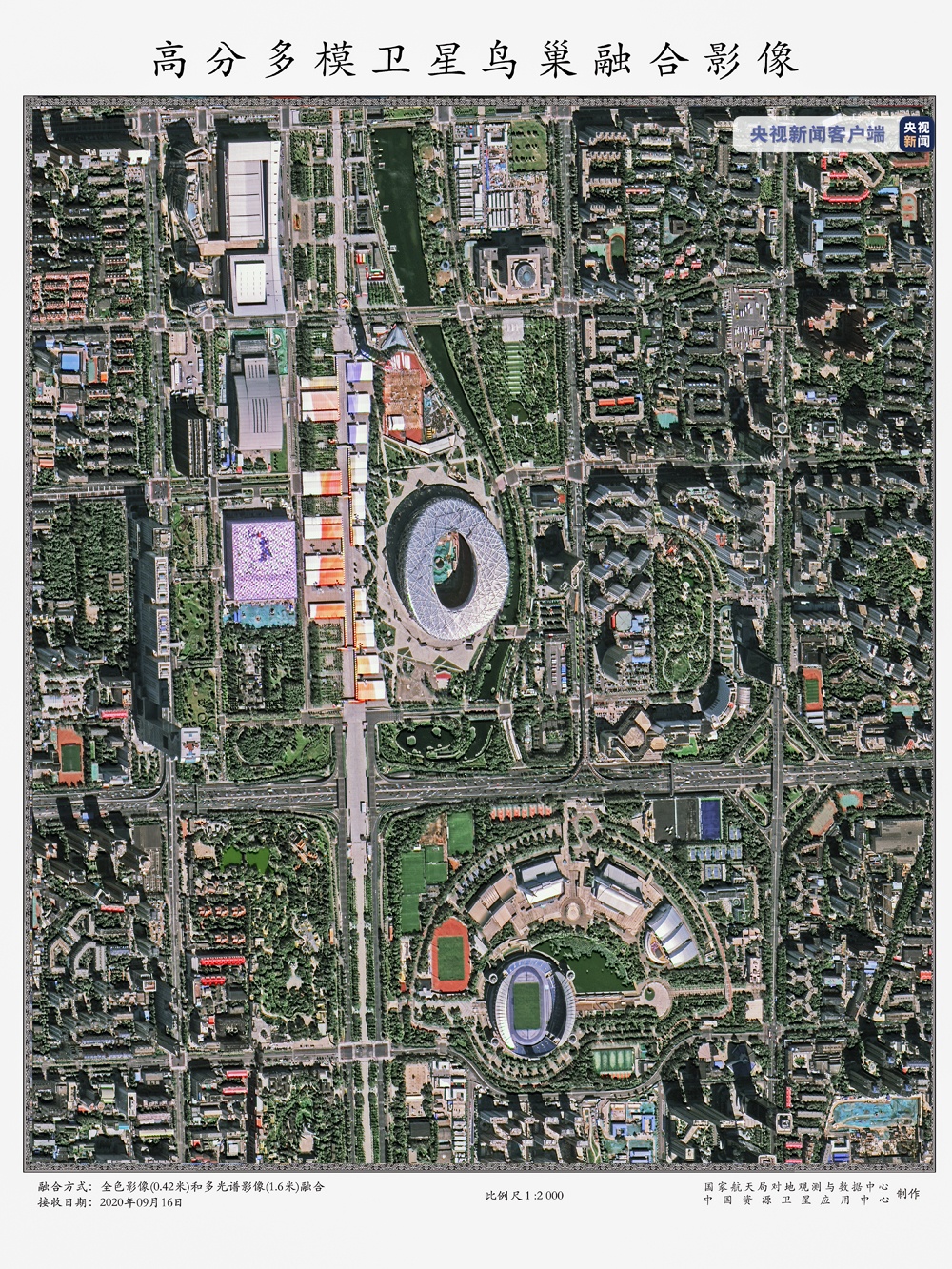

中国在卫星领域的崛起令人瞩目。从卫星数量来看,中国目前拥有 537 颗卫星,位居全球第三,与排名第二的俄罗斯和排名第一的美国共同构成了世界卫星领域的主要力量。在遥感分辨率方面,中国取得了显著成就,分辨率达到 0.1 米,比肩美国锁眼侦查卫星。例如,高分系列专项工程在李德仁院士的带领下,不断突破技术难关,从最初的 5 米地面分辨率,逐步提升到现在的 0.1 米,实现了跨越式发展。

中国卫星数据自给率达 80%,这意味着我国在卫星数据方面不再依赖进口,拥有了强大的自主能力。同时,中国还向多国出口卫星,如实现整星出口的 “尼星一号”,为尼日利亚定制的通信卫星,拉开了整星出口的序幕。此后,中国又为委内瑞拉、巴基斯坦、玻利维亚等国发射通信或遥感卫星,在国际市场上展现了强大的实力。

中国卫星的发展不仅在数量和技术上取得突破,还在国际舞台上赢得了越来越多的话语权和竞争力。例如,北斗系统作为中国自主研发的全球卫星导航系统,已与俄罗斯达成合作协议,将加强在北斗和 GLONASS 系统应用方面的合作,并计划在月球建立国际科学研究站。此外,北斗系统在智能手机、可穿戴设备等消费产品中得到广泛应用,98% 的国产智能手机支持北斗定位功能。在交通运输、农业、救灾减灾等多个领域,北斗系统也发挥着重要作用,为各行业的智能化发展提供了强有力的技术支撑。

总之,中国卫星在国际舞台上的崛起,标志着我国在航天领域的实力不断增强,为国家的安全和经济发展提供了重要保障。

2024 年 9 月 24 日,我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用捷龙三号运载火箭,成功将天仪 41 星、星时代 - 15/21/22 卫星、驭星二号 05 星、复旦一号卫星、天雁 15 星和吉天星 A - 01 星共 8 颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次一箭八星的发射,展示了我国在航天发射领域的强大实力和高效执行能力。这些卫星将分别在国土资源、矿产开发、智慧城市建设等行业发挥重要作用,为我国的经济发展和社会进步提供有力的支持。

2024 年 10 月 31 日,爱因斯坦探针卫星(“天关” 卫星)在轨交付仪式暨成果发布会在中国科学院国家空间科学中心举行。“天关” 卫星是我国首颗大视场 X 射线天文卫星,自发射以来已在轨运行 10 个月,取得了多项重要科学成果。在测试和运行的初期阶段,“天关” 卫星已探测到 60 例确定的暂现天体、上千例暂现天体候选体以及 480 多例恒星耀发,探测到上百例已知天体的爆发。它还成功获取了由中国自主研制设备观测到的首张全天 X 射线天图,标志着 X 射线时域天文领域进入了新的时代。与国际上现有的同领域设备相比,“天关” 卫星的探测灵敏度和空间分辨率提高了一个数量级以上。此外,“天关” 卫星还发现了一例可能的新型暂现天体,对于研究和丰富我们对宇宙的认知具有重要意义。

我国探日卫星 “羲和号” 获得国际上首个太阳大气自转运动的三维图像,进而发现了太阳大气自转的新规律,这项成果对于研究太阳活动和太阳的演化具有重要的科学意义。“羲和号” 是我国发射的首颗太阳探测科学技术试验卫星,截至目前,已回传了超过 500TB 观测数据。南京大学与中国科学院云南天文台、中国航天科技集团有限公司第八研究院的科研人员通过分析 “羲和号” 的观测数据,精确绘制出国际首个太阳大气自转的三维图像。“羲和号” 实现了国际首次空间太阳 Hα 波段光谱扫描成像,同时获取了太阳 Hα 谱线、SiⅠ 谱线和 FeⅠ 谱线的精细结构,为太阳科学研究提供了丰富的数据资源。

我国通信卫星的发展历程充满传奇色彩。东方红二号甲是我国首次研制成功的实用通信广播卫星,有 4 个 C 波段转发器,可以传输 4 路彩色电视信号和 2400 路双向电话,大大改善了我国的通信和广播电视传输条件。我国基于东方红五号平台最新研制的实践二十号卫星,传输速率达到了 10Gbps,这也是目前世界在轨验证得到的最高传输速率。通信卫星一般采用地球静止轨道,在重大自然灾害发生时,比其他通信方式更可靠,特殊情况下甚至是唯一的通信手段。例如在 2008 年汶川地震中,通信卫星为灾区提供了重要的通信保障。

北斗卫星导航定位系统是中国自行研制的先进全球卫星导航系统。从 2000 年开始拥有由两颗地球静止轨道试验卫星组成的 “双星定位系统”,到 2012 年年底 “北斗二号” 系统为亚太地区用户提供服务,再到 2020 年 “北斗三号” 基本系统建成并向全球提供服务,中国航天人努力奋斗 20 载。“北斗三号” 系统能够为全球用户提供定位、测速、授时、全球短报文通信、国际搜救服务等,为全球用户提供了精准的导航定位服务。

风云气象卫星经过几十年的发展,已成为全球对地观测网中的主力军。目前 8 颗卫星在轨运行,静止轨道卫星形成 “多星在轨、统筹运行、在轨备份、适时加密” 的业务格局,极轨卫星形成上、下午星组网观测。风云气象卫星对全球和区域范围内的极端天气、气候和环境事件进行及时高效观测,被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列。例如在台风 “杜苏芮” 的监测中,风云气象卫星为台风和暴雨专题会商决策服务以及准确监测灾情提供了有力支撑。

以高分七号为例,大到 “一带一路” 重点项目规划、雄安新区的建设、冬奥会场馆的选址,小到住宅小区、学校、公园的选址布局,都需要大量高精度测绘数据作为决策依据。高分卫星还能对滑坡、泥石流等重大地质灾害的潜在隐患进行早期识别和监测预警。高分专项实施 9 年来,已成功发射高分一号高分宽幅、高分二号亚米全色、高分三号 1 米雷达、高分四号同步凝视、高分五号高光谱观测、高分六号陆地应急监测、高分七号亚米立体测绘等 7 颗民用高分卫星。

东方红一号是我国第一颗人造地球卫星,它使中国成为继苏、美、法、日之后,世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。实践一号是东方红一号的备份星,进行了卫星技术试验。“悟空” 号是我国第一颗天文卫星,具有观测能段范围最宽、能量分辨率最优的特点。“墨子” 号是全球第一颗量子科学实验卫星,实现了我国量子科技领域从并跑向领跑的转变。“慧眼” 号是我国第一台空间 X 射线天文望远镜,在中子星磁场测量、黑洞吸积准周期振荡和中子星热核暴等方面取得了重要进展。

1958 年,毛泽东主席宣布 “我们也要搞人造卫星”,首颗人造卫星项目被列为头号重点科研任务,钱学森受命担任项目组组长。在当时国际形势下,我国科研条件十分有限,研制工作举步维艰,一度中断。1965 年,中央专门委员会批准中国科学院《关于发展我国人造卫星工作的规划方案建议》,确定在 1970 年至 1971 年发射我国第一颗人造卫星 “东方红一号”。当年 10 月,全国顶尖科学家齐聚北京友谊宾馆,经过 42 天激烈讨论,确定了 “上得去、抓得住、听得到、看得见” 的 12 字研制方案。

为满足研制要求,科研人员用手摇计算器完成大量计算,将冷库、库房改造成地面模拟试验场,攻克一道道难关。“东方红一号” 设计寿命为 20 天,但其各种仪器实际工作时间超出设计要求,乐音装置和短波发射机连续工作了 28 天,取得大量工程遥测参数,为后来卫星设计和研制工作提供了宝贵经验。“东方红一号” 的成功研制,为我国后续航天发展奠定了技术基础,探索了工艺流程,培养了人才队伍,同时建立起一套完整的航天体系。

随着 “东方红一号” 发射升空,我国卫星事业发展进入技术试验阶段。20 世纪 70 年代到 80 年代中期,我国研制并发射了首颗返回式遥感卫星、试验性通信卫星以及数颗空间科学与技术试验卫星。

1971 年 3 月 3 日,我国成功发射 “实践一号” 卫星,这是我国 “实践” 系列科学探测与技术试验卫星的首发星。其主要任务是考验太阳电池、镉镍电池、辐射式主动热控制系统和遥测系统的长期工作可靠性,在轨运行期间还对空间物理环境进行了探测。“实践一号” 卫星开展的高空磁场、宇宙射线和外热流等空间物理环境参数测量,让我国第一次直接探测到宇宙空间环境。在长达 8 年的在轨运行期间,进行的硅太阳能电池供电系统、主动式无源热控制系统等长寿命卫星技术试验,为我国设计和制造长寿命卫星提供了宝贵经验。

我国的返回式卫星研制工作始于 1966 年,在攻克卫星姿态控制、再入防热、回收等技术难点后,1975 年 11 月 26 日发射首颗返回式卫星,12 月 2 日成功返回地面,标志着我国成为世界上第三个掌握卫星回收技术的国家。早期返回式卫星主要用于军事侦察及国土普查,随着数据传输技术逐渐成熟,其用途演变成开展空间试验,并回收试验品。

“东方红一号” 发射后不久,我国通信部门就表达了对通信卫星的迫切需求。1970 年 6 月,五院组织队伍开始通信卫星新技术研究。1984 年 4 月 8 日,搭载 2 台 C 频段转发器的试验通信卫星 “东方红二号” 成功发射,迈出了中国通信卫星的第一步,开始了用我国自主研发通信卫星进行电视广播信号传输的历史,大大改变了当时我国边远地区收视难、通信难的状况。

我国空间科学卫星的发展充满无限可能。“鸿蒙计划” 希望利用月背的高洁净电磁环境,通过构建绕月百公里级的超长波空间射电望远镜,为揭示宇宙黑暗时代与黎明的演化历史提供关键线索。这一计划将使我国在宇宙起源研究方面迈出重要一步,为人类探索宇宙奥秘贡献中国智慧。

“夸父二号” 将在 “前辈” 的基础上,飞到太阳极区,实现国际首次太阳极区正面成像观测,揭示太阳磁活动周起源和高速太阳风的起源。这将有助于我们更深入地了解太阳活动对地球的影响,为空间天气预警和预报提供更准确的数据支持。

“太极二号” 计划通过部署日心轨道 300 万公里超长基线 星星座,探测中低频引力波,揭示引力与时空本质。这一计划将推动我国在引力波探测领域取得重大突破,为物理学的发展开辟新的道路。

刘经南院士指出,北斗系统未来将进军月球等更远领域。随着技术的不断融合,北斗将为智慧城市建设和无人驾驶发挥重要作用。在智慧城市建设中,北斗系统可以提供高精度的定位和导航服务,实现城市交通的智能化管理、公共设施的精准维护和资源的高效分配。例如,通过北斗定位技术,可以实时监测城市交通流量,优化交通信号控制,提高道路通行效率。在无人驾驶领域,北斗系统的高精度定位和可靠的导航服务是实现车辆自主行驶的关键。每一台智能网联汽车和每一辆无人车,既是互联网时代的代步工具,也是一个智能移动计算平台,需要精准的位置和时间服务。北斗系统可以为无人驾驶车辆提供厘米级的定位精度,确保车辆在复杂的道路环境中安全行驶。

从市场规模方面来看,中国卫星通信行业发展前景广阔。中商产业研究院发布的《2022 - 2027 中国卫星通信终端市场现状及未来发展趋势》显示,2022 年我国卫星通信市场规模达到 794 亿元。分析师预测,2023 年中国卫星通信市场规模将超过 800 亿元,有望达到 867 亿元。在竞争格局方面,我国卫星通信相关企业主要包括中国卫通、华力创通、盟升电子等。这些企业业务布局多样性较强,涵盖了转发器出租、网络传输、网络运维服务和卫星测控服务等多个领域。随着商业航天市场的不断扩大,越来越多的企业将进入卫星通信行业,竞争将更加激烈。同时,政策支持和技术创新将为行业发展提供强大动力。国家逐步放宽商业航天领域的市场准入条件,鼓励民营企业参与航天科技项目,促进产学研深度融合。科技创新将推动卫星通信行业不断研发新技术、创造新模式,加快形成新质生产力。在市场需求方面,随着技术和产业不断发展,卫星通信的应用场景将不再局限于传统的通信、导航、遥感,而是催生出许多新兴应用,如卫星互联网、太空采矿等。同时,应用需求正向民用消费级需求扩展,卫星通信也正逐步进入大众生活,卫星面向大众消费时代来临。