2025-07-18

分享到

,为商业航天注入政策动能。中国商业航天自 2015 年起步以来,在政策扶持下快速发展,探寻高校技术转化与商业航天产业化的融合路径,解码微小卫星如何改写太空探索的成本逻辑

众星志连科技有限公司孵化自浙江大学微小卫星研究中心,2019年正式成立,由中国微小卫星领域领军人物金仲和教授领衔。团队深耕微小卫星领域20余年,开创“以工业级器件为主,一体化设计”的技术路线,打破传统航天对高成本宇航级器件的依赖,将微纳卫星成本降至同类产品的十分之一。

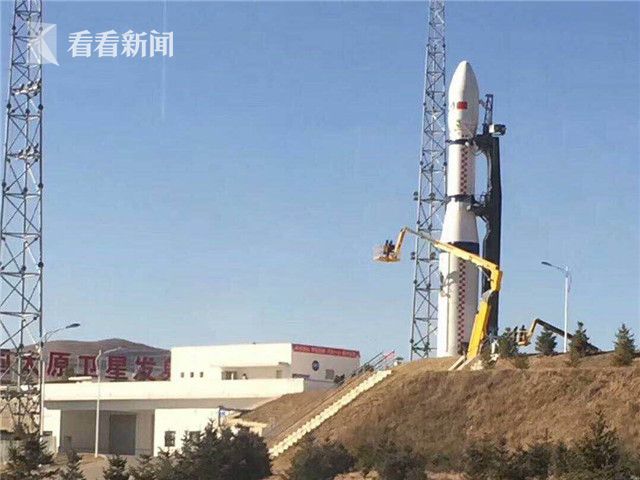

公司拥有杭州、诸暨两大研发制造基地,年产微纳卫星200颗,核心产品“众星微纳卫星平台”已应用于80余颗在轨卫星,服务国土监测、灾害预警等领域。2010年发射我国首颗公斤级卫星“皮星一号”,2024年成功发射国内首个实现微纳卫星空中组网的“浣江1号”,实现手机直连获取遥感数据的突破,推动商业航天从“高精尖”走向“轻量化”。

采访中,金教授首先向我们讲述了他们的团队故事,那是一段从空白里“抠”出微小卫星的征程。

2000年初,一群连卫星技术都不懂的人,揣着高校实验室里的零星资源起步了。那时候啥都缺:工业界嫌项目小不愿接,一个外壳就要价千万,他们只能自己焊电路板、拧螺丝;没人教航天可靠性,学电路时以为“一条线就是一个节点”,到了太空才发现,插头松动、线路断裂能让整颗卫星失控。

2007年,第一颗卫星带着“中国首个在轨锂电池卫星”的标签上天,却因电源线路设计缺陷折戟。但这次失败成了转折点——他们花8个月复盘,啃下零下60℃温控、发射震动测试的硬骨头,连三结砷化镓太阳电池、全自主测控系统都一一突破。

后来的故事越来越“敢”:5kg以内的卫星实现国际领先的三个功能,比国外快8个月搞定调试;3个月就造出带1.6米展开天线的卫星,打破“慢工出细活”的常规。从最初不到4名学生,到如今60余人的师生+工程师队伍,2019年成立公司持续攻坚,金教授的团队用二十多年证明:高校里的航天梦,能在一次次试错里长成参天树。每颗卫星的轨迹里,都藏着“从零开始”的倔强。

传统卫星研发曾是“烧钱”代名词——一颗星动辄数亿,核心症结藏在元器件里:航天级器件的价格是商业级的100倍,比军用级还高出一大截。比如手机里1块钱的芯片,到了卫星上可能要花100块,单这一项就占了成本的大头。 但成本不是砍不下来,关键在“换思路”:

1、用商用器件“替代”航天级:手机、工业设备里的成熟部件,只要通过严格测试适配太空环境,就能顶上。金教授的团队早期就盯上手机电池技术,硬是让卫星用上了商用锂电池,把“天价”元器件的占比压了下来。

2、自主研发“替代”外购:工业界嫌项目小不愿接?那就自己动手。从电路板焊接到测控系统,高校团队带着学生干,省掉了外部企业的溢价,连外壳、磁力矩线圈这些部件都能自制。

3、标准化+量产潜力“摊薄”成本:微小卫星(如CubeSat)的标准化设计,让部件能复用;未来星座建设若迎来爆发式增长,量产会进一步拉低单价——就像手机从“奢侈品”变成“日用品”,卫星也能靠规模降本。

金教授谈到,说到底,降成本不是偷工减料,而是在可靠性和性价比之间找平衡:用成熟技术做适配,靠自主研发控核心,借标准化和量产谋长远。

在浙江搞商业航天,企业能卸下不少“包袱”——地方政府的“保姆式服务”,成了吸引企业扎根的关键。

注册公司?一天就能搞定,从工商到税务,甚至社保对接,政府部门主动当“桥梁”,企业不用自己找电话、跑流程;有技术之外的需求?直接找对接的政府人员,他们研究透了企业需要什么,不用企业费心周旋。这种“你搞技术,我管杂事”的模式,让初创公司能把精力全扑在卫星、火箭上。

再加上浙江大学等高校的产学研资源加持,从技术研发到成果转化有政策托底,地方政府不仅给订单、引资源,还懂得“不打扰”——平时不添乱,需要时立刻到。

对商业航天这类重技术、缺精力管琐事的企业来说,浙江的优势从不是单一政策,而是“把服务做到细节里”的生态。在这里,企业能轻装上阵,只管往前冲。

在商业航天领域,校企合作几乎是常态。早期技术攻坚阶段,高校的研发优势与企业的产业化能力深度绑定,天然形成“共生”格局。

但这种“共生”会随技术成熟悄然转变。以SpaceX为例,当产业规模扩大后,高校的角色也随之从“主力”渐变为“助攻”——毕竟,企业更擅长将成熟技术推向市场。

与之相对,浙江大学这类高校的探索,则更像一场“摸着石头过河”的实验。学校虽专门设立多个部门推动产学研,从政策到操作手把手指导,试图打通技术转化链条,但这条路从来不是坦途:既有成功孵化的企业,也不乏折戟沉沙的案例。

而难点恰恰卡在“转化”环节:成果定价如何核算?专利归属怎样厘清?政策红线如何规避?对于这些问题,教授们虽精于研发,却未必通晓财务与法律,稍不留意就可能踩坑。因此,高校需要专门团队操盘这些“杂事”,从流程规范到风险把控,让技术能安心走出实验室。

由此可见,商业航天的校企合作,早期是“一起闯”,后期是“有序接”。而浙江大学这类探索,无论成败,都是在为技术从“书架”到“货架”蹚出最优路径。

公司的投资版图里,政府资金占比达70%,是绝对主力。剩下的30%市场化资金中,不少也带着“政府基因”——有些看似市场化运作的基金,实际由政府批文支持、为政府目标服务,更像是“政府的延伸”。

这种结构背后,是商业航天行业的现实:政府资金不仅提供资金支持,还通过政策文件和管理公司运作,为企业铺就发展路径,哪怕细节不用直接过问,也能形成强大支撑。而纯粹的市场化投资,目前规模有限,更多承担着分散风险的角色,但受限于行业高风险、长周期的特性,尚未成为主流。

对多数商业航天企业来说,政府资金是“压舱石”,市场化资金是“补充项”。这种格局,既是行业初期的稳妥选择,也折射出商业航天从政策扶持到市场驱动的转型仍在路上。

中国商业航天的政策其实一直很给力。2015年起步至今,6年多来部委出台了300多项措施,方向清晰、支持明确——从鼓励企业参与国家项目,到地方政府给出的订单扶持,政策层面始终在为行业铺路。

对比SpaceX的崛起,NASA的大额合同(从7.6亿到16亿美元)背后,是美国商业航天市场早已培育出的订单土壤——政府作为需求方,愿意为技术迭代买单,市场本身也能容纳多次试错。而中国商业航天尚在起步阶段,市场规模和订单量还没起来:一方面,适合商业公司承接的大额订单不多,企业难靠市场收入支撑持续研发;另一方面,用户对商业航天服务的认知和付费意愿仍在培育,需求端的“量”和“稳定性”都不足。

这种情况下,企业不是不敢试错,而是试错成本难以通过市场消化。SpaceX前3次发射失败后,能靠后续订单回血;但在国内,若企业连续失败,市场可能会让企业连生存都成问题。

商业航天的本质是“在失败中迭代”,但迭代的底气终究来自市场。政策已经搭好了舞台,只是市场需求还不够,企业想大胆试错,难免束手束脚。当市场真正激活,能容下足够的订单和试错空间时,中国商业航天才能真正放开手脚跑起来。

商业航天与传统航天的竞争确实存在,但远未到“你死我活”的阶段,反而呈现“竞争中带合作,合作多于纯粹竞争”的特点,尤其在当前市场格局下,两者更像“互补者”而非“对手”。

从市场来看,传统航天机构凭借数十年积累,几乎垄断了国家重大航天任务(如大型卫星、载人航天等),而商业航天公司的订单多来自地方政府招商引资、中小规模国家任务(政策规定400万以下项目须给中小企业,大任务也有比例要求向商业公司倾斜)。这种“市场分割”由政策和能力共同决定——传统机构扛得起“大国重器”,商业公司则啃下“中小订单”,暂时谈不上直接抢食。

技术层面,竞争集中在“降本增效”的细分领域。比如商业公司通过专业化研发(如未名星空做分离机构,成本从四五十万压到5万)、简化流程(卫星成本降至300-600万)形成优势,但核心技术(如大型火箭、高精度遥感)仍依赖传统机构的积累。反而,商业公司的创新(如低成本部件)会反哺传统航天,形成技术互补。

人才竞争相对温和。传统机构有稳定的体系和经验,商业公司则靠灵活机制和股权激励吸引年轻人才,但尚未出现“挖角大战”——毕竟行业还在扩张期,人才需求缺口大,更需要“共同培养”而非“互相争夺”。

目前,商业航天的核心是“活下去”,而非与传统航天对抗。政策划定的“任务比例”、市场自然形成的“大小分工”,让两者更可能在“传统机构做骨干,商业公司做补充”的模式下,从合作中共同把航天市场做大。

证监会为商业航天等领域重启上市标准,给了行业一剂强心针——上市能缓解资金压力,让融资从“少数人投资”变成“公众参与”。但这终究是“输血”,解决不了最核心的问题:公司能不能靠产品盈利。

当前商业航天的困境很现实:应用场景看似多,实则“叫好不叫座”。卫星拍照、遥感监测这些功能,要么用户太少(比如普通百姓用不起),要么数据时效性不足(拍张图要等半年,不如实地查看),能产生的真金白银少得可怜。再加上成本居高不下,卫星造得再便宜,若没人持续买单,终究是“赔本赚吆喝”。

至于未来市场增长,大概率不会一蹴而就。行业现在缺的是像无人机那样的“爆点”——一个能让卫星应用从小众走向大众、成本和需求形成正向循环的场景。上市能帮企业扛过更久的“烧钱期”,但真正的增长,还得等应用场景破圈、盈利模式跑通的那一天。

商业航天的“爆点”不会凭空出现,但土壤早已存在——卫星通讯、遥感等应用场景是真实的,就像当年GPS从专业设备变成手机标配,一旦突破临界点,增长可能超乎想象。

这个临界点的核心是“技术降本”。目前卫星通讯成本是地面的5-10倍,打个电话可能要花一块钱,用户自然不买账。但只要技术突破,比如通过卫星复用、量产降低单星成本,当价格降到大众能接受的水平,再叠加卫星“不受地理限制”的天然优势——山区、海洋、偏远地区的通讯需求,都会被激活。那时,用户量和卫星数量会形成正向循环:用的人越多,卫星越需要批量造,成本越低;成本越低,用的人更多,像滚雪球一样引爆市场。

当然,风险也存在,比如卫星数量过多可能引发碰撞(有观点认为上限约6万颗),小碎片撞击的隐患始终存在。但这些是“发展中的问题”,真正决定爆点的,还是能否让“卫星服务”像手机流量一样便宜又好用。

就像无人机从专业工具变成消费级产品,商业航天的爆点,或许就在“成本降到阈值、需求全面激活”的那一天。

从“皮星一号”的蹒跚起步,到“浣江1号”的组网驰骋,众星志连用20年证明:太空探索不必“烧钱”,微小卫星也能撑起商业航天的大未来。

当“手机连卫星”从科幻照进现实,我们看到的不仅是技术突破,更是产学研、政企协同的中国智慧。或许未来某天,每个人都能通过指尖的屏幕,触摸来自星空的数据——而这,正是众星志连们正在铺就的道路。