2025-08-11

分享到

文物是人类历史记忆与文化基因的物质见证,我国是文物大国,文物资源数量浩繁、种类多元、分布广泛、历史脉络连续且文化价值卓著,其不可再生性决定了保护工作必须贯彻“保护第一”的根本原则。这些文物广泛分布于中国的广袤国土之上,从繁华都市到偏远乡村,从高原荒漠到江河湖海之畔,构成了一张立体的历史文化遗产分布图。伴随城镇化与基础设施建设加速,文物本体及其赋存环境面临违法建设、地质灾害等多重威胁。卫星遥感技术因其宏观性、周期性与多源性特征,已成为破解“文物数量多—监管力量弱”结构性矛盾的关键技术路径。本文基于国产高分系列卫星数据,探讨遥感技术在文物保护中的系统性应用范式。

新时代文物保护的现实需求及我国不可移动文物的分布与保存特征,决定了卫星遥感技术在不可移动文物保护与研究领域的应用的必然性。我国不可移动文物具有数量众多、分布广泛、类型多样、赋存环境不一等特征。随着大规模经济建设与城市化进程的加速推进,不可移动文物本体及其周边环境面临过度开发、违规建设、人为损毁等多重威胁。面对大范围、常态化的文物安全监管需求,传统人工点对点巡查等手段已难以适配,文物保护效能受到显著制约,推动保护模式转型、提升监测与保护技术水平成为当务之急。与此同时,以遥感、合成孔径雷达、全球定位系统、地理信息系统为代表的空间信息技术持续发展,特别是国产高分、长光系列高分辨率卫星的成功发射与数据应用体系的完善,其数据产品具备更新周期短、信息载荷丰富、覆盖范围广、时效性强、成本可控等优势,为文物保护与安全监测提供了高效技术支撑。由此,在新需求与新能力的双重驱动下,卫星遥感技术深度嵌入不可移动文物保护与研究体系,成为新时代文物治理范式转型的必然选择。

卫星遥感技术在不可移动文物保护与安全管理中的应用方式可概括为“模块化场景构建、层级化监测运行”。具体而言,基于卫星遥感现有技术体系,结合当前文物保护与安全领域的工作实际,以既有高分卫星星座获取的亚米—米级光学影像及数字表面模型为基础数据,通过“模块化”架构搭建多类型文物卫星遥感监测应用场景,依据不同业务需求实现“一图多用、各有侧重”的监测效能。根据监测频次与业务需求的差异,文物卫星遥感监测可划分为基础性监测和专题性监测两大类别,并进一步细化为八类典型应用场景。

基础性监测:长周期、广覆盖的常态化监管。基础性监测主要依托已发射的高分卫星,获取地面分辨率优于2米的遥感影像及数字表面模型等卫星遥感数据,重点应用于对文物本体保护状况及周边地物变化的长时间序列遥感影像监测与对比分析,主要涵盖以下四个应用场景:

其一,文物本体侵害行为监测。针对文物本体实施“一点一图”监测原则,重点对地处偏远、日常巡查覆盖频次较低的古遗址、古墓葬,以及位于城乡建设密集区的古建筑等开展长时间序列遥感影像变化监测,一旦发现施工、掘土、采矿等侵害或威胁文物本体安全的违法行为,立即采取制止措施并从严查处。

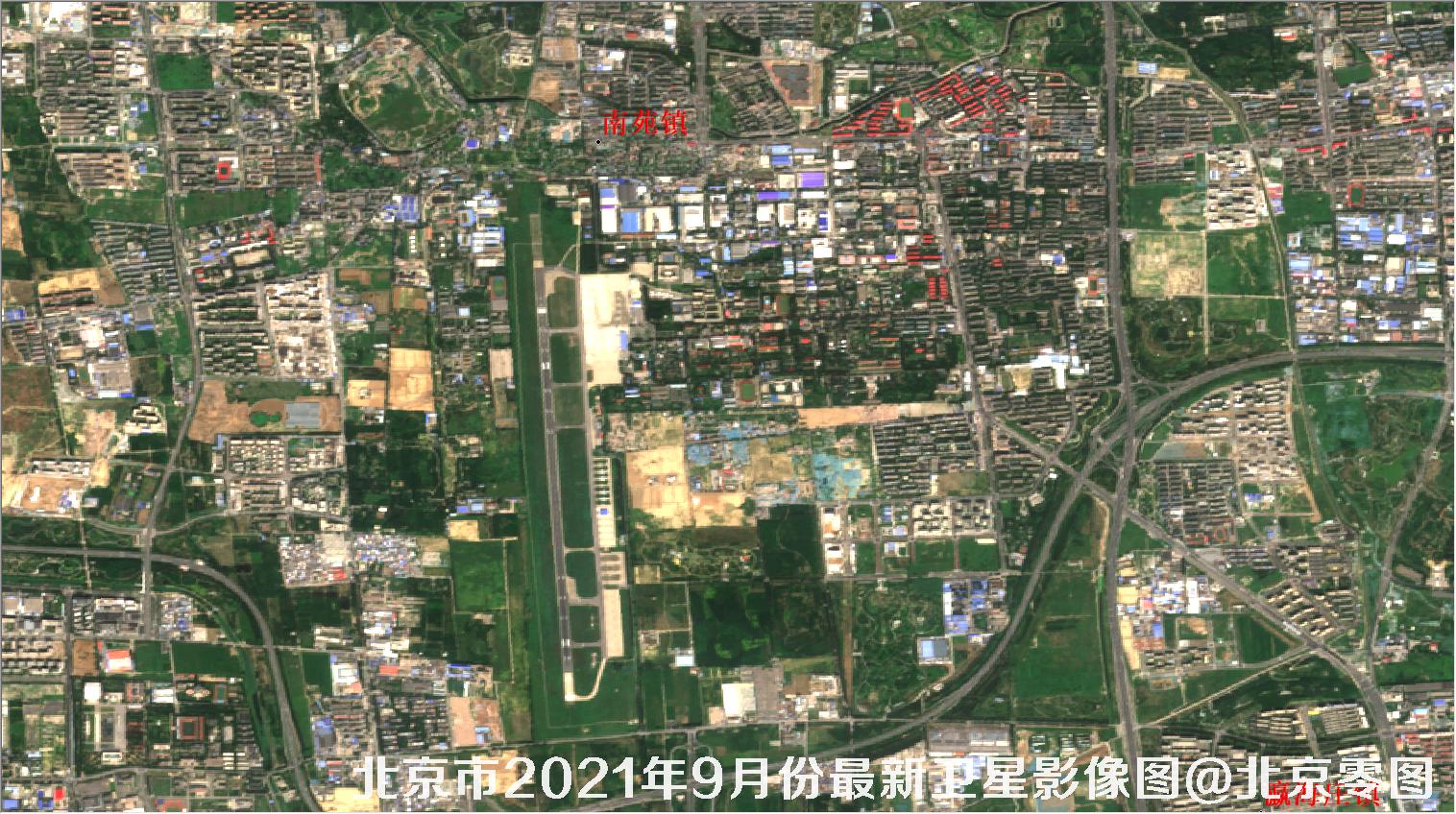

其二,文物周边违法建设监测。通过开展文物遥感执法监测,对遥感影像所反映的保护范围及建设控制地带内地物变化情况进行比对分析,核查建设项目审批信息,将未经审批擅自施工的行为作为涉嫌违法违规线索移交地方文物部门及执法机构处理,实现对文物周边违法建设问题的早发现、快制止与严查处。

其三,“放管服”事中事后监管。以各地自行行使文物涉建审批权范围内的文物为监测对象,运用卫星遥感技术对各地文物保护利用建设工程方案的实施情况进行监测,重点关注实施过程中超出审批方案许可的违法违规行为,为审批下放后的实施阶段提供有力监管支撑。

专题性监测:高灵活、定制化的专项支撑。专题性监测聚焦特定工作需求,通过定制不同分辨率、光影参数的卫星遥感影像数据,为文物领域不同时期、不同范畴的重点工作提供辅助支撑,其监测频次依据工作实际需要确定,主要包括以下四个应用场景:

其一,文物普查调查。在文物普查工作中,利用遥感卫星、导航卫星等获取的遥感影像数据,为不可移动文物的位置信息、地理坐标、文物线图等提供精确的基础测量数据支撑。

其二,大型基本建设文物保护监测。重点针对沿线长、跨度大、涉面广的大型基本建设项目开展文物卫星遥感监测,对落实“先考古、后出让”制度情况、文物周边涉建项目审批情况、建设过程中文物保存状况及危害影响等进行检查评估,强化对大型基本建设项目从施工准备到工程实施的全周期监测,避免因未履行考古勘探程序造成文物破坏,以及施工过程中损毁不可移动文物等现象发生。

其四,文物防灾减灾。运用卫星遥感技术组织开展文物灾害预警及应急监测工作,针对地质灾害频发区域及受洪涝、森林草原火灾等因素影响较大的文物保护单位,结合卫星遥感与地面传感器等技术构建“天地一体”的文物灾害预警监测体系,提升灾害来临前的预警能力与灾害发生时的快速响应能力。同时,利用卫星遥感技术对文物受灾区域进行监测,为文物行政管理部门准确评估灾害影响、制定精准救灾方案及实施灾后文物保护提供重要数据支撑。

综上,卫星遥感技术通过“基础性监测—专题性监测”双层架构,将常态化监管与专项任务有机衔接,形成了覆盖文物普查、执法督察、考古研究及灾害管理的全链条技术体系,为不可移动文物的系统性、精细化、智能化保护提供了高效方式。

卫星遥感技术在不可移动文物领域应用的标准化路径构建,需在技术应用实践中重点关注以下两个核心维度的规范化建设:

数据资源标准化处理。首先,在充分吸纳既有研究成果与实践经验的基础上,对获取的多源、多时相卫星遥感影像开展辐射校正、几何精校正及正射校正,统一投影与坐标基准,对获取的各类卫星遥感影像数据进行系统化解译与标准化处理,实现文物空间地理信息的精准落图。在此基础上,依据监测任务类型分别处理:其一,面向基础性监测,需对文物本体及其周边地物的变化幅度、变化成因及变化时间进行长时序定量对比分析;其二,面向专题性监测,按照分辨率、光谱特征、成像角度等差异化需求,依据不同应用场景的技术指标对影像数据进行定制化加工,最终形成满足各应用场景功能需求与质量标准的卫星遥感影像数据集。

工作流程标准化构建。遥感解译及变化图斑核查工作流程的标准化构建,需研究制定适用于文物卫星遥感监测的技术要求与指标体系,明确文物卫星遥感监测应用场景拓展的技术研发方向。